新たな年度の始まりは、多くの企業で人事評価の最終評点を確定し、フィードバックを行う重要な時期です。しかし、評価面談は単に過去の実績を評価し、結果を伝える場ではありません。評価面談を「気まずい空気が流れる場」から「人材育成の機会」へと変えることが可能です。今回は、評価面談を上司と部下双方にとって有意義な時間とするための要点とステップを解説します。

期初の目標設定面談や、期中の中間面談においても適用できます。

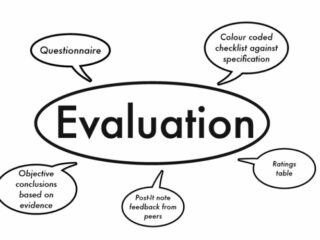

評価面談が持つ「人材育成」としての真価

評価面談の本来の目的は、「人材育成・能力開発」にあります。単に上司から一方的に目標を伝えるのではなく、部下との対話を通じて、部下自身が目標を「自分のものとし、達成に向けてコミットする」状態に導くことが重要です。

面談を通じて上司は、部下のコミットメントを引き出し、目標の進捗状況や問題の背景などを部下本人からしっかりと確認し、「情報収集」を行うことができます。また、評価される側である部下にとっても、自身の振り返りや今後の希望を伝える貴重な機会となります。

評価面談を成功させる「事前準備」の重要性

有意義な面談の実現には、事前の準備がとても重要です。

上司側の準備:

- 部下の行動の観察と記録: 目標が計画通りに進捗しているのか、遅れている目標は何か、障害にぶつかっていたり、部下が支援を求めている目標はあるのかといったことなど、日々の行動を観察し記録することが不可欠です。これは面談時の具体的なフィードバックの根拠となります。

- 環境変化の把握: 顧客・市場・規制などの外的環境の変化、新製品投入などの上位方針の変化、部下本人の異動などの変化をチェックし、必要に応じて部下に伝える準備をします。

- 個別検討: 部下の目標に対し、意欲が高い部分、伸ばしてほしい部分、思い違いをしている部分など、項目別にコメントを含めて丁寧に確認します。また、指導すべき点や改善すべき行動も整理しておきます。

- 場所の確保: 周囲を気にせず落ち着いて話せる個室を準備し、電話や業務で中断されないよう設定します。着席位置も親近感の醸成に配慮しましょう。

部下側の準備

- 自己評価の用意: 前期の目標に対する自己評価を用意し、その理由を話せるように準備します。評価シートに記入した内容を確認し、備忘メモも有効です。

- 今期の目標の素案: 今期に力を入れたい分野やチャレンジしてみたいことの素案を考えておきましょう。これは、上司が部下をサポートする視点からアドバイスを与える良い機会となります。

評価面談のステップと上司・部下の役割

評価面談のプロセスは、単なる結果の伝達にとどまらず、双方の主体的な関与が求められます。

上司の役割

部下からの自己評価を聴く

面談の冒頭では、まず、部下から前期の目標達成度と自己分析した理由を話してもらうことです。上司が先に具体的な評価内容を話すと、部下は意見を押しとどめたり、反発的な気持ちを抱いたり、あるいは上司の意見にあわせて自分の考えを言い控える可能性が高まります。これにより、面談の目的が成り立たなくなるため、まずは部下の意見に耳を傾けましょう。

ポジティブな点を最初に述べる

部下へのフィードバックでは、前期の業務における貢献を労い、ポジティブな点を具体的に伝えます。その後で、「こうすれば良かった」といった改善点を話すのが効果的です。ポジティブな点も改善点も、業務遂行中に発生した「具体的な事実」に言及することで、部下の納得度が高まります。

ただし、問題発生時に何も言わず、評価の場で初めて改善点を指摘するのは避けましょう。数ヶ月前の記憶は曖昧になりやすく、事実論争に陥るだけでなく、上司への不信感につながる可能性があります。日頃からの「観察」とタイムリーなフィードバックが重要です。

今期の目標についてディスカッションする

フィードバックが終わると安堵しがちですが、その流れで今年度の目標について部下とディスカッションします。この段階では、部下側の意向を確認し、上司として何を期待しているのかを話す機会と位置づけましょう。

部下の役割

部下は、今期に「何をしたいのか」という素案を用意しておくことで、自身の希望をアピールできます。仮にその希望が現在のレベルより高いものであっても、上司はそれを達成するためのアドバイスやサポートを提供できます。「黙っていても上司は何かを察してくれる」ことはまずありません。

面談スキル:積極的傾聴と効果的な質問

面談を有意義なものにするには、「積極的傾聴」が不可欠です。部下自らの発言を促し、コミットメントを引き出し、進捗や問題の背景を正確に把握できるからです。また、上司の意向に沿うよう無理やり答えさせたり、一度に多くのことを聞きすぎたりすることは避けましょう。

積極的傾聴のコツ

• 熱心に聴く: 相手の発言に誠実に興味を示し、アイコンタクトや姿勢、適度な相づちを使い、非言語的メッセージにも注意を払います。

• 理解を示す: 相手の発言を言い換えたり、相手の感情を反映したり、共感を示すことで、「自分の言いたいことが確かに伝わっている」と部下に印象づけます。

• 考えを促す質問: 部下の考えを促す質問を投げかけます。特に、「なぜ?(Why?)」と聞くと相手を責める印象を与え、萎縮させてしまう可能性があるため避けるべきです。代わりに「どうやって?(How?)」や「何を?(What?)」を使い、未来志向で解決策や気づきを引き出す質問を心がけましょう。

効果的な質問

効果的な質問の種類には、思考を広げる「拡大質問」、前向きな回答を促す「肯定質問」、将来を考えさせる「未来質問」などがあり、これらを状況に合わせて使い分けることが重要です。

フィードバックと要望の伝え方

フィードバックは、部下の成長を促すための重要な要素です。

- 「活動」と「結果」のバランス: フィードバックは「結果」だけでなく、「活動」の部分もバランスよく含んでいるべきです。

- 具体的な根拠: 具体的な事実や根拠に基づきフィードバックを行うことで、被評価者の納得感が高まります。日頃からメモ・記録を取り、状況を把握しておくことが重要です。

- 親身な姿勢: 上司が「部下の成長を考え、親身に指導してくれている」という態度を示すことが、部下の意欲を引き出します。

低い評価を伝える際には、「マイナス・プラス法」(マイナス要因の話を先にして、後からプラス要因の話をもってくる)を用いることで、部下にプラスの印象を与え、意欲の減退を防ぐことができます。また、「事実(FACT)」「影響(EFFECT)」「要求(REQUEST)」の順で要望を伝えるフレームワークも有効です。

意見の食い違いへの対処

面談中に上司と部下の見解が食い違うこともあります。その際は、感情的にならず以下の点に留意して対処しましょう。

- 事実の確認に立ち返る: 双方の見解がどのような事実にに基づいているのかを確認し、丹念に照らし合わせます。

- 説得ではなく質問を繰り返す: 部下が自分から気づくようにすることを目指します。

- 「部下の納得感」がゴール: 完全に100%の合意ではなく、「上司にじっくり話を聞いてもらえた」「自分の意志が目標に反映された」という部下の納得感を得られれば成功と考えるべきです。

評価面談は「成長のマイルストーン」

人事評価制度の導入や運用は、MBO(目標管理制度)やOKR(目標と主要な結果)といった手法の選択に留まるものではありません。重要なのは、「ビジネスの早い展開にあわせて、目標設定・実施・振り返り・フィードバックの一連の流れを短期間で行うこと」、「上司と部下が質の高いコミュニケーションを普段からとること」、そして「現場のマネージャーを支えるしっかりとした評価制度と啓蒙の仕組みを人事部門が提供すること」です。

評価面談は、単なる業績評価の場ではなく、部下の育成、ひいては自身のスキルアップのための「マイルストーン」として捉えることが何よりも大切です。上司も部下も、事前の準備と主体的な関与を通じて、評価面談を真に価値ある人材育成の機会へと変えていくことができるでしょう。